昨日、みどり荘で行われたInspired Session "Publication"に参加してきました。いろいろと自分の中でも考えておきたいテーマだったので、ここに感じたことを残しておきます。(参加できなかった人のためにも)

今回のテーマは、”publication 出版の未来"〜DIYで本を出すことの面白さや経済性とは〜

ゲストは以下のお三方。

本が売れないと言われて久しい。ただそのような中、今までの常識と異なる方法で手に取って嬉しい本や雑誌が生み 出され始めている。

事実、このソーシャルネット社会では制作者と読者が直につながることが可能になってきており、小さなDIY出版 の作品が広く世にでることも難しい事ではなくなったのか もしれない。ただ、それでもクオリティを担保しつつ、限 りある予算で作っていく事はそう簡単には行かないはずだ 。

今回はDIYで本や雑誌づくりをしている方をゲストに、どのようなパッションが行動に結びついているのか/ 編集チームはどうなっているのか/ エコノミクスとの関係はどうなっているのか等々その背景や 取組みに迫りながら、出版の未来を探っていきたい。

影山知明さん 西国分寺にあるクルミドコーヒー店主であり、お店のお客さんが著者となり始めたクルミド出版発行人。

『10年後、ともに会いに』寺井暁子著、『やがて森になる』小谷ふみ著と二冊出版されています。

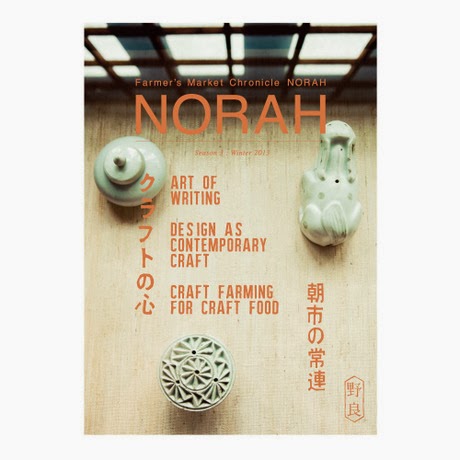

堀江大祐さん メディアサーフコミュニケーションズ株式会社。青山国連前ファーマーズマーケットの季刊誌NORAHを編集。

岡島悦代さん 自由大学コンテンツディレクター。PortlandのガイドブックをDIYで出版したプロジェクトマネージャー。

■想いを伝える、世界観を体験してもらうための手段として紙の本を選んだ

三者とも共通しているのは、リアルなコミュニティがあり、その活動や想いを伝えるために、自分たちが版元となって出版していること。そして出版も編集の経験もなく、飛び込んでいるということ。

クルミド出版には、クルミドコーヒーというカフェが。NORAHにはファーマーズマーケットが、TRUE PORTLANDには自由大学およびファンダーの黒崎さんが長年培ってきたポートランドとの関係性があった。先にコミュニティがあり、その母体から情報を発信している中で、出版という手段を取ったというのが印象的です。

例えば、クルミド出版であれば、クルミドコーヒーというお店の世界観である「50年続くカフェを作りたい」という想いが根底にあります。だからこそ、本棚に置いてもらい、背表紙を見たときに読んだときの感覚が浮かび上がる本を作ることになったそうです。

NORAHであれば、ファーマーズマーケットの背景にある考え方やカルチャー。TRUE PORTLANDであれば、「ガイドブックはめくってもらって、なんぼ」というコンセプトのもと、現地に行って体験してもらいたいからこそ、作られています。

■インディペンデントだから媚びる必要がないことの重み

どの本も装丁や印刷、紙、もちろん内容・・・どこをとっても、「なぜこうしたのか」という話が出てきます。伝えたいことがあって、その上で「本という手段」を選択しているからこそ、表現手段としてすべてにこだわりがあります。

NORAHの「このメッセージを伝えているのに、途中に純広が入ってしまったら、読者は冷めちゃうでしょ」という読んでいる人の体験を意識しているという話や、TRUE PORTLANDの「取材したお店や関わってくれている人のことを思うと、中途半端なものを作るわけにはいかない」という話も、インディペンデントなものだからお手軽ということではないことを表しています。

自分たちで始めたからこそ、言い訳せずに裏切らない本を創る責任があるわけです。

■本を創るのはなんとかなる。課題は売り方・・・。

TRUE PORTLANDは、ポートランドのガイドブックとして多くの人に知ってほしいということで、取り次ぎも通して販売しているそうですが、クルミド出版とNORAHは自分たちで販売先も選定していて、闇雲に流通を拡げることよりも大事にしているものがあるようでした。

NORAHでは、ファーマーズマーケットに出店してもらう農家さんを直接訪れて、現地を見て話をしているのと同じように、本を扱いたいと言ってくれた書店さんに会いに行ったり、電話で話して想いを聞くようにしているとのこと。

書籍をビジネスとして始またわけではないからこそ、丁寧にこだわって作った手触りのある本を“流通でも”おざなりにしたくないという意志が伝わってくる話です。

これこそマイクロパブリッシングで大事なことなのかもしれません。

自分たちのやっていることをちゃんと伝えたい、自分たちのコミュニティを誇りに思っているところからスタートしているからでしょう。

とはいえ、想いに共感してくれる販売先やコミュニティがある彼らでも、販売に関しては苦労しているとのこと。マイクロパブリッシングで出したものが、ちゃんと届くべき人に届く仕組みが未整備だということは、大きな課題です。

■最後に感じたこと

もともと活版の出自から振り返っても、教会という権威から知識を解放するために、生まれたのが出版という武器。

今回のマイクロパブリッシングの話を聞いていて、彼らがやっていることは、この文脈に沿っていて自然な行為だと感じました。

いつのまにか、出版=出版社という固定概念を、知識を解放するには「一次情報」を一番持っている人が作ればいいんじゃない?という、問題提起とも受け取れます。

出版社にいる編集者が、自分がいだいた疑問を取材を通して解消し伝えるのも、最前線で戦っている人が、著者として見えているものを発信するのも、編集は素人だけれどこの分野で伝えたいことがあるという人が、出版までやってしまうのも、どれも並列なんだと思います。

問われているのは、一次情報の濃密さと、それを最後まで丁寧に形にして届ける情熱です。マイクロパブリッシングを情熱なくやる人はいないわけで、必然的に面白い本がこの形態から生まれやすいと僕は確信しています。

0 件のコメント:

コメントを投稿