グローバル サイトタグ(gtag.js)

2008/08/20

「NEW NEW THING」マイケル・ルイス

今、この本に夢中です。

梅田望夫さんが紹介されていたので読み始めてました。

ジム・クラークの人となり、行動、考え方、

あの当時のシリコンヴァレーやnetを取り巻く環境など

いろいろ考えさせられます。

私も、イノベーターというかコンセプター要素が非常に強い性格なので

この本を読みながら、いろいろ考えています。

読み終わったら、ここの部分について考えを整理しますね。

そうなんだよなぁ。新しいものや未来が見えると今に興味がなくなっちゃうんですよね。

2008/08/19

人脈を可視化する

メルマガの平成進化論に出ていて

気になるフレームだったのでblogにメモっておきます。

こうやってフレーム化して

人脈も偏りが出ていないのかを

考えてみるのも大切ですね。

以下、引用です。【 ABCDEの友人を沢山持てば、公私とも豊かな人生を得られる 】

【 我々、得てしてBusiness世界に閉じこもりがちですが、

A-C-D-Eの世界へ羽を広げる事も、大切かと存じます 】

これらのことを、頭の中におきながら、

人のつながりという無形資産の形成を意識していくべきなの

だろうとおもいます。

------------------------------

A Attorney 弁護士

Accountant 会計士

Artist 芸術家

B Banker 銀行家

Businessmen 実業家

C Communicator(= Journalist)伝達者(=報道記者)

Creator 創造的な仕事をしている人。創造者。創作家。

D Doctor 医者

Dentist 歯科医

E Entertainer 芸人。エンターテイナー。

Educator 教育者

Engineer 技師。エンジニア

------------------------------

これを考案されたのが<トリプルMハウジング>

の上田和男(こうだ かずお)社長だそうです。

2008/08/18

ランチ検索に特化したiPhoneアプリ「30min.」--日本初GPS対応

■CNETより

サンゼロミニッツは8月16日、iPhone/iPod touch向けアプリケーション「30min.ランチ検索」を公開した。日本語アプリとして初めてiPhone 3GのGPS機能に対応したという。無料で利用できる。

30min.ランチ検索は、GPS位置情報を使って、現在地付近の飲食店を検索できるアプリケーション。起動するとGPSで自動的に現在位置を取得し、その場所から近い順に飲食店名が表示されるというシンプルなインターフェースだ。

アプリで、今後GPS+地図のカスタマー接点を押さえておけば

そこにアドネットワークを入れたり、広告サービスが広がっていくので

注力するポイントとしては、いいですよね。ビジネスとしては。

さらに、ランチという接点に絞った訴求で差別化も出せているし。

「住宅やクルマを購入するより、

今日のランチや夜ご飯に何を食べるかのほうを

人間はちゃんと検討する」と言われているので

ランチにアプリって相性良さそうなんですよ。

外出していて、「この辺でいいお店ないか?」は顕在ニーズですし。

やられたなぁ。

■

先週、いろいろと考えていた中で

MAPって、広告という組み合わせが出るまでは

低い価値で見られていたよなぁということを考えていました。

みんなが使うツールだったんだけど、NET+広告という組み合わせが出るまでは

本として流通して課金する以外に、方法がなかったわけですから。

でも、みんながよく使うツールだったことは昔から変わってないんですよね。

「今、過小評価されているものに目を向ける」

常に、ビジネスモデルを発想するときには、

この観点を忘れないように考えたいですね。

技術の進歩や環境の変化が起これば、急に日の目が当たることがありますからね。

サンゼロミニッツは8月16日、iPhone/iPod touch向けアプリケーション「30min.ランチ検索」を公開した。日本語アプリとして初めてiPhone 3GのGPS機能に対応したという。無料で利用できる。

30min.ランチ検索は、GPS位置情報を使って、現在地付近の飲食店を検索できるアプリケーション。起動するとGPSで自動的に現在位置を取得し、その場所から近い順に飲食店名が表示されるというシンプルなインターフェースだ。

アプリで、今後GPS+地図のカスタマー接点を押さえておけば

そこにアドネットワークを入れたり、広告サービスが広がっていくので

注力するポイントとしては、いいですよね。ビジネスとしては。

さらに、ランチという接点に絞った訴求で差別化も出せているし。

「住宅やクルマを購入するより、

今日のランチや夜ご飯に何を食べるかのほうを

人間はちゃんと検討する」と言われているので

ランチにアプリって相性良さそうなんですよ。

外出していて、「この辺でいいお店ないか?」は顕在ニーズですし。

やられたなぁ。

■

先週、いろいろと考えていた中で

MAPって、広告という組み合わせが出るまでは

低い価値で見られていたよなぁということを考えていました。

みんなが使うツールだったんだけど、NET+広告という組み合わせが出るまでは

本として流通して課金する以外に、方法がなかったわけですから。

でも、みんながよく使うツールだったことは昔から変わってないんですよね。

「今、過小評価されているものに目を向ける」

常に、ビジネスモデルを発想するときには、

この観点を忘れないように考えたいですね。

技術の進歩や環境の変化が起これば、急に日の目が当たることがありますからね。

自分のキャリアの棚卸し=Decade+1.5

自分のプロフィールを俯瞰してみました。

smashmedia河野武さんのDecade+1に影響されて

自分の社会人になってからの経歴を俯瞰する資料を作ってみました

本当は、パワポで失敗から学んだことなどを含めた

河野さんのような資料を作っておきたいのですが。。。

横軸は当然「時系列」となるのですが

縦軸を何に置くのかが戦略的に大事になりますよね。

いろいろ迷いましたが、自分の場合は

「各種メディア対応」が売りだと判断しました。

(USBリーダーやDVDドライブの謳い文句みたい)

これを見ながら

いろいろと次のキャリアのつけかたを考えてみなきゃ。

smashmedia河野武さんのDecade+1に影響されて

自分の社会人になってからの経歴を俯瞰する資料を作ってみました

本当は、パワポで失敗から学んだことなどを含めた

河野さんのような資料を作っておきたいのですが。。。

横軸は当然「時系列」となるのですが

縦軸を何に置くのかが戦略的に大事になりますよね。

いろいろ迷いましたが、自分の場合は

「各種メディア対応」が売りだと判断しました。

(USBリーダーやDVDドライブの謳い文句みたい)

これを見ながら

いろいろと次のキャリアのつけかたを考えてみなきゃ。

2008/08/16

NOW UPDATING… THA/中村勇吾のインタラクティブデザイン ggg@銀座

NOW UPDATING…

THA/中村勇吾のインタラクティブデザイン

http://tha.jp/exhibition/

THA/中村勇吾のインタラクティブデザイン

http://tha.jp/exhibition/

職場が銀座に引っ越してくれたおかげで

今までよりも銀座グラフィックギャラリーに行きやすくなりました。

ほんのちょっとの空き時間があれば、

ぶらりといけますからね。

そういうわけで、中村勇吾さんの

インタラクティブデザイン展を見てきました。

いつもは、パソコンのモニターで見ているものが

大きな縦型のモニターで表示されているので

全体を俯瞰できて、ちょっといつもと違う感じでした。

で、改めて感じたことのメモ

・ユーザーインターフェイス

・インタラクティブデザイン

・触感。マウスじゃなくて手で触っている感覚。

・マウスが自分の体の一部のように感じる

・ユーザーインターフェイス

・インタラクティブデザイン

・触感。マウスじゃなくて手で触っている感覚。

・マウスが自分の体の一部のように感じる

・コミュニケーションのデザイン

・本当の意味のユーザーインターフェイス

・説明書の要らない世界。現実に近い仮想空間の作法

・トーンとしてのシンプルで「強い」デザイン

・本当の意味のユーザーインターフェイス

・説明書の要らない世界。現実に近い仮想空間の作法

・トーンとしてのシンプルで「強い」デザイン

macのインターフェースと通じるものがあるんですよね。

というよりこっちのほうがよりmacっぽい?

2008/08/15

「サービスブランディング」おもてなしを仕組みに変える 博報堂ブランドコンサルティング

サービスブランディング

「おもてなし」を仕組みに変える

著者: 博報堂ブランドコンサルティング

ちょっと、本の紹介が続いていますが

読もうと思っていた本がたまっていて、

この次期に集中的にまとめて読んでいます。

中でも、勉強になってオススメできる本だけをblogにはピックアップするようにしています。

さて、この博報堂ブランドコンサルティングが出している

「サービスブランディング」という本ですが、

ブランドというよりはカスタマー視点での商売の仕組みづくりについて

体系的に、なおかつ事例を踏まえて書かれていてお役立ち度が高いです。

まず、商売を以下の四つに場合分けをしており

そのそれぞれについて、事例と重要な戦略がまとまっているというつくりです。

(目次を見ると整理されていてよくわかると思います)

今、自分が取り組んでいるのが「無店舗×非契約」型ビジネスなので、

クラブツーリズムの仕組みには体験共感できるのですよ。

そして、なによりも「商品」設計×表現にもそのコンセプトが

ちゃんと一本筋が通っていて、それがユニークセールスポイントになってますよね。

そうそう、カスタマー視点から組み立てていき、

こういう企業の仕組みの作り方をやっていくのが

自分の得意分野の一つだと思っています。

「サービスブランディング」の目次です。

第1章 なぜ、サービス分ランディングか

1 ものづくりだけで生き残れるか

2 サービスの競争力をいかに上げるのか

3 製造とサービスの垣根はなくなった

4 ブランドの約束と実践

5 ブランドも顧客を選ぶ

6 顧客との真実の瞬間

7 サービスブランディングがもたらすもの

第2章 サービスブランディングのフレームワーク

1 サービス業が抱える四つの特性

2 サービスブランディングの枠組み:求心力と遠心力のマネジメント

3 仕組みづくり:求心力を生み出すトライアングル

4 顧客接点づくり:遠心力を生み出すヘキサゴン

5 サービスの提供スタイルを決定付ける四つの市場

第3章 「店舗×非契約」型サービスのブランディング

1 「店舗×非契約」型のサービスとは何か

2 「店舗×非契約」型サービスにおけるブランディング上の特性

3 野家「日本で一番わかりやすいブランドの約束」

4 ダイエー「魚屋さん復活プロジェクト」

5 「店舗×非契約」型サービスブランディングの勝ちパターン

第4章 「店舗×契約」型サービスのブランディング

1 「店舗×契約」型のサービスとは何か

2 「店舗×契約」型サービスにおけるブランディング上の特性

3 河合塾グループ「市場縮小時代を生き抜くための事業変革」

4 ティップネス「生活クオリティ向上サービスへの進化」

5 「店舗×契約」型サービスブランディングの勝ちパターン

第5章 「無店舗×非契約」型サービスのブランディング

1 「無店舗×非契約」型のサービスとは何か

2 「無店舗×非契約」型サービスにおけるブランディング上の特性

3 クラブツーリズム「旅の仲間が顧客をもたらす旅行業」

4 一休.com「一流ホテルや旅館と共生する予約サイト」

5 「無店舗×非契約」型サービスブランディングの勝ちパターン

第6章 「無店舗×契約」型サービスのブランディング

1 「無店舗×契約」型のサービスとは何か

2 「無店舗×契約」型サービスにおけるブランディング上の特性

3 オイシックス「インターネットの感動食品スーパー」

4 クィンテセンシャリー「世界規模の富裕層向けコンシェルジュ・サービス」

5 「無店舗×契約」型サービスブランディングの勝ちパターン

第7章 ブランド体験管理の仕組み

1 重点注力分野の抽出―ドライバーはショーなり、パットは金なり―

2 企業のレンズから顧客のレンズへ

3 顧客満足と顧客ロイヤリティ

4 創意工夫を生み出すサッカー型組織

5 真実の瞬間は毎日起こる―モニタリングする仕組み―

6 ブランド体験管理の三つの勘所

「おもてなし」を仕組みに変える

著者: 博報堂ブランドコンサルティング

ちょっと、本の紹介が続いていますが

読もうと思っていた本がたまっていて、

この次期に集中的にまとめて読んでいます。

中でも、勉強になってオススメできる本だけをblogにはピックアップするようにしています。

さて、この博報堂ブランドコンサルティングが出している

「サービスブランディング」という本ですが、

ブランドというよりはカスタマー視点での商売の仕組みづくりについて

体系的に、なおかつ事例を踏まえて書かれていてお役立ち度が高いです。

まず、商売を以下の四つに場合分けをしており

そのそれぞれについて、事例と重要な戦略がまとまっているというつくりです。

(目次を見ると整理されていてよくわかると思います)

今、自分が取り組んでいるのが「無店舗×非契約」型ビジネスなので、

クラブツーリズムの仕組みには体験共感できるのですよ。

そして、なによりも「商品」設計×表現にもそのコンセプトが

ちゃんと一本筋が通っていて、それがユニークセールスポイントになってますよね。

そうそう、カスタマー視点から組み立てていき、

こういう企業の仕組みの作り方をやっていくのが

自分の得意分野の一つだと思っています。

「サービスブランディング」の目次です。

第1章 なぜ、サービス分ランディングか

1 ものづくりだけで生き残れるか

2 サービスの競争力をいかに上げるのか

3 製造とサービスの垣根はなくなった

4 ブランドの約束と実践

5 ブランドも顧客を選ぶ

6 顧客との真実の瞬間

7 サービスブランディングがもたらすもの

第2章 サービスブランディングのフレームワーク

1 サービス業が抱える四つの特性

2 サービスブランディングの枠組み:求心力と遠心力のマネジメント

3 仕組みづくり:求心力を生み出すトライアングル

4 顧客接点づくり:遠心力を生み出すヘキサゴン

5 サービスの提供スタイルを決定付ける四つの市場

第3章 「店舗×非契約」型サービスのブランディング

1 「店舗×非契約」型のサービスとは何か

2 「店舗×非契約」型サービスにおけるブランディング上の特性

3 野家「日本で一番わかりやすいブランドの約束」

4 ダイエー「魚屋さん復活プロジェクト」

5 「店舗×非契約」型サービスブランディングの勝ちパターン

第4章 「店舗×契約」型サービスのブランディング

1 「店舗×契約」型のサービスとは何か

2 「店舗×契約」型サービスにおけるブランディング上の特性

3 河合塾グループ「市場縮小時代を生き抜くための事業変革」

4 ティップネス「生活クオリティ向上サービスへの進化」

5 「店舗×契約」型サービスブランディングの勝ちパターン

第5章 「無店舗×非契約」型サービスのブランディング

1 「無店舗×非契約」型のサービスとは何か

2 「無店舗×非契約」型サービスにおけるブランディング上の特性

3 クラブツーリズム「旅の仲間が顧客をもたらす旅行業」

4 一休.com「一流ホテルや旅館と共生する予約サイト」

5 「無店舗×非契約」型サービスブランディングの勝ちパターン

第6章 「無店舗×契約」型サービスのブランディング

1 「無店舗×契約」型のサービスとは何か

2 「無店舗×契約」型サービスにおけるブランディング上の特性

3 オイシックス「インターネットの感動食品スーパー」

4 クィンテセンシャリー「世界規模の富裕層向けコンシェルジュ・サービス」

5 「無店舗×契約」型サービスブランディングの勝ちパターン

第7章 ブランド体験管理の仕組み

1 重点注力分野の抽出―ドライバーはショーなり、パットは金なり―

2 企業のレンズから顧客のレンズへ

3 顧客満足と顧客ロイヤリティ

4 創意工夫を生み出すサッカー型組織

5 真実の瞬間は毎日起こる―モニタリングする仕組み―

6 ブランド体験管理の三つの勘所

2008/08/14

「10秒に1人当たる!!」 当たりそうに感じさせるキャンペーンもここまで来た!

ビックカメラの100に1人無料キャンペーン!

ANAの50人に1人無料キャンペーン!

と、何人に当たるかよくわからないけど

そう言われると意外と当たる気がするキャンペーンがありましたが

ついに、コカコーラがこの記録を抜きましたね。

10秒に1人無料キャンペーン!

実際、この手のキャンペーンは分母が見えないから

冷静に考えたらどれほどの確率になっているのかわからないという

人の気持ちは、感覚的にごまかされるものなので

いいキャンペーンだと思います。

さらに、このオリンピック期間に

10秒に1人と言われると1秒の大切さなど

時間に敏感になっているので響きますね。

http://cp.cocacola.jp/

2008/08/13

「なぜ顧客は逃げてしまうのか」リピーターを増やす逆転の発想44 ジェフリー・J・フォックス

なぜ顧客は逃げてしまうのか

リピーターを増やす逆転の発想44 光文社

ジェフリー・J・フォックス

この本。リピーターの本というよりも

「マーケティング」のキモが詰まったとんでもなくいい本でした。

こんなに平易な言葉で、これだけのボリュームで

キモの部分が驚くほど詰まっているのがすごいです。

これは、実際にマーケティング戦略をやってきている人間だから

「なぜ顧客は逃げてしまうのか」という本から

いろいろと立ち上がってくるのかもしれません。

でも、絶対に良書です。

ちょっとさわりだけでも紹介します。

この「デキるマーケターのための確認テスト」を見てください。

すばらしい項目の抽出です。

■製品についての質問

1.なぜ、あなたの製品は開発されたのか?

2.あなたの製品の存在意義とは何か?

3.どんなマーケティング理論の裏付けがあるのか?

4.市場規模はどれくらいか?

5.どこでどのように使うことができるのか?

■顧客についての質問

6.顧客があなたの製品を買うべき理由は何か?

7.製品によって満たせるニーズとは何か?

8.顧客が買わない理由を見つけるとすれば、それは何か?

9.買い渋る顧客に対して、営業マンはどう説得すればよいのか?

■製品のメリットについての質問

10.すべてのセールスポイントを説明したあとに、「

うまく切り返せるのか? あなたが主張するセールスポイントは顧客にとって重要なことなの

11.各セールスポイントから、

12.数字を使って、

■ライバルについての質問

13.顧客は今どんな製品を使っているのか?

14.顧客はなぜ他社の製品を買おうとしているのか?

15.顧客が今使っている製品の欠点とは何か?

16.ライバル製品とあなたの新製品との違いは何か?

■製品の価値についての質問

17.顧客があなたの製品を使わないとすれば、

18.その計算の根拠は?

19.製品の価値をお金に置き換えたとき、顧客から見たROI(

20.お金に置き換えられた「製品の価値」は、どのようにして「

ライバル製品と比較して、どれくらいの差があるのか?

■広告についての質問

21.あなたの製品を一番うまく活用している人(もしくは、

具体的には、どのように活用したのか?

22.(広告でアピールしている)

僕が特に刺さったのは

製品のメリット部分。金額換算、

それができたら、営業トーク。営業ターゲット。

広告のコピー。広告ターゲットも決められる、というあたり。

その通り。これ、ずっと自分もやってきている部分だなぁ。

そこが、営業の強い会社の特徴だと思います。

リピーターを増やす逆転の発想44 光文社

ジェフリー・J・フォックス

この本。リピーターの本というよりも

「マーケティング」のキモが詰まったとんでもなくいい本でした。

こんなに平易な言葉で、これだけのボリュームで

キモの部分が驚くほど詰まっているのがすごいです。

これは、実際にマーケティング戦略をやってきている人間だから

「なぜ顧客は逃げてしまうのか」という本から

いろいろと立ち上がってくるのかもしれません。

でも、絶対に良書です。

ちょっとさわりだけでも紹介します。

この「デキるマーケターのための確認テスト」を見てください。

すばらしい項目の抽出です。

■製品についての質問

1.なぜ、あなたの製品は開発されたのか?

2.あなたの製品の存在意義とは何か?

3.どんなマーケティング理論の裏付けがあるのか?

4.市場規模はどれくらいか?

5.どこでどのように使うことができるのか?

■顧客についての質問

6.顧客があなたの製品を買うべき理由は何か?

7.製品によって満たせるニーズとは何か?

8.顧客が買わない理由を見つけるとすれば、それは何か?

9.買い渋る顧客に対して、営業マンはどう説得すればよいのか?

■製品のメリットについての質問

10.すべてのセールスポイントを説明したあとに、「

うまく切り返せるのか? あなたが主張するセールスポイントは顧客にとって重要なことなの

11.各セールスポイントから、

12.数字を使って、

■ライバルについての質問

13.顧客は今どんな製品を使っているのか?

14.顧客はなぜ他社の製品を買おうとしているのか?

15.顧客が今使っている製品の欠点とは何か?

16.ライバル製品とあなたの新製品との違いは何か?

■製品の価値についての質問

17.顧客があなたの製品を使わないとすれば、

18.その計算の根拠は?

19.製品の価値をお金に置き換えたとき、顧客から見たROI(

20.お金に置き換えられた「製品の価値」は、どのようにして「

ライバル製品と比較して、どれくらいの差があるのか?

■広告についての質問

21.あなたの製品を一番うまく活用している人(もしくは、

具体的には、どのように活用したのか?

22.(広告でアピールしている)

僕が特に刺さったのは

製品のメリット部分。金額換算、

それができたら、営業トーク。営業ターゲット。

広告のコピー。広告ターゲットも決められる、というあたり。

その通り。これ、ずっと自分もやってきている部分だなぁ。

そこが、営業の強い会社の特徴だと思います。

2008/08/12

国立博物館「対決 巨匠たちの日本美術」に見る<編集>の面白さ

8月17日(日)で終わってしまいますが

上野の国立博物館で「対決 巨匠たちの日本美術」という特別展が開催されています。

この特別展は編集に関わるすべての人にオススメします!

オススメできます!

紹介文から引用すると。

雪舟 vs 雪村

永徳 vs 等伯

長次郎 vs 光悦

宗達 vs 光琳

仁清 vs 乾山

円空 vs 木喰

大雅 vs 蕪村

若沖 vs 簫白

応挙 vs 芦雪

歌麿 vs 写楽

鉄斎 vs 大観

と巨匠たちの対決で展示されています。

編集として優れているのが、

いままで一つ一つの作品をありがたがって眺めて来た目に

時代背景、ライバルを並べて比較することで

巨匠が何を意識し、何を変えて作品を創ってきたかが

見えるようにしていることです。

これは、本当に「目から鱗」の編集力です。

社会に新たな「point of view」を提供することに

あこがれを持っている私としては、

本当に感服しました。いい企画です。

一つ一つの対決にいろいろ書きたいことはありますが、

何よりも「この企画の切り口」

「作品の真実を浮かび上がらせた視点」は

ある意味、巨匠を超えてますよ。すばらしいです。嫉妬します。

企画者は誰なんでしょう?

上野の国立博物館で「対決 巨匠たちの日本美術」という特別展が開催されています。

この特別展は編集に関わるすべての人にオススメします!

オススメできます!

紹介文から引用すると。

同門から出て異なった作風を開拓した鎌倉時代の「運慶vs快慶」に始まり、室町時代の代表的水墨画家雪舟等楊と彼に私淑した雪村周継、安土桃山時代に天下人の御用を争った狩野永徳と長谷川等伯など、中世から近代までの日本美術史に名を刻む巨匠たちを、2人づつ下記12組とし、名品を対決させる形で紹介いたします。運慶 vs 快慶

その関係は、同時代に競い合った文字通りの「対決」だけでなく、弟子と師匠の関係、一方が一方に私淑する関係など様々ですが、広い意味でライバル意識があったととらえ、「対決」としています。互いの作品を比較して見ることで、巨匠たちの優れた個性にふれていただければと思います。

雪舟 vs 雪村

永徳 vs 等伯

長次郎 vs 光悦

宗達 vs 光琳

仁清 vs 乾山

円空 vs 木喰

大雅 vs 蕪村

若沖 vs 簫白

応挙 vs 芦雪

歌麿 vs 写楽

鉄斎 vs 大観

と巨匠たちの対決で展示されています。

編集として優れているのが、

いままで一つ一つの作品をありがたがって眺めて来た目に

時代背景、ライバルを並べて比較することで

巨匠が何を意識し、何を変えて作品を創ってきたかが

見えるようにしていることです。

これは、本当に「目から鱗」の編集力です。

社会に新たな「point of view」を提供することに

あこがれを持っている私としては、

本当に感服しました。いい企画です。

一つ一つの対決にいろいろ書きたいことはありますが、

何よりも「この企画の切り口」

「作品の真実を浮かび上がらせた視点」は

ある意味、巨匠を超えてますよ。すばらしいです。嫉妬します。

企画者は誰なんでしょう?

2008/08/11

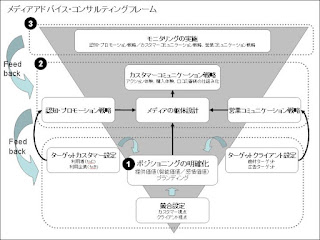

メディア設計、コンサルティングフレームを図式化してみました。

自分のノウハウを「見える化」するために

自分がやってきたメディア設計や運用を回していくときのフレームを

図式化してみました。なるほど。こうやってたんだなぁ。

自分がやってきたことを一度抽象化して

フレームに落っことして、使えるようにする作業をするのに

ぴったりな時期ですね。このお盆という期間は。

2008/08/10

オリンピックというフォーマットが古く感じてしまいます。

北京オリンピック開催中ですが、

個人的にはすでに「国の代表として戦う」や

「メダルの数を競う」というフォーマットが古くなっているように感じています。

昔に比べれば、先進国では

自分の国がいくつメダルを取ったかというような

冷戦時代の文脈で盛り上がらなくなっているように思います。

一方で、今が伸び盛りの中国などでは

いくつメダルを取ったかが国として重要な要素でしょうし、

一つにまとまるたまの大事なイベントだと思います。

ボーダレスな世界になり、外国人の友人も増えてくると、

国としてとらえるよりも、選手の個性や物語。

人としてのリスペクトなどで応援をしていくようになると思っています。

とはいえ、まだ「国」以外にくくっておもしろい

タグ付けが難しいのも、事実。

「男女」「体重別」などではない、

クリエイティブな切り口が見つかる面白いんだけどなぁ。

きっと、それがオリンピックのリニュアルのテーマになると思うので。

あ、本当はNHKの紅白もどこかで

「赤組 白組」以外のくくり方を検討して、リニュアルすべきだったんだろうなぁ。

男女で分かれていた時代背景から、

常に男女が現実の社会で競争し、一緒に肩を並べて働いている時代になったのだから

「紅組 白組」でわけていてもハレの感じしないもんなぁ。

世代別とかで切り直すと面白いことがまだできそうな気がしますが。

話が広がりましたが、時代の文脈と

こういったフォーマットを変えるリニュアル作業は

絶対に重要なポイントになりますよ。

個人的にはすでに「国の代表として戦う」や

「メダルの数を競う」というフォーマットが古くなっているように感じています。

昔に比べれば、先進国では

自分の国がいくつメダルを取ったかというような

冷戦時代の文脈で盛り上がらなくなっているように思います。

一方で、今が伸び盛りの中国などでは

いくつメダルを取ったかが国として重要な要素でしょうし、

一つにまとまるたまの大事なイベントだと思います。

ボーダレスな世界になり、外国人の友人も増えてくると、

国としてとらえるよりも、選手の個性や物語。

人としてのリスペクトなどで応援をしていくようになると思っています。

とはいえ、まだ「国」以外にくくっておもしろい

タグ付けが難しいのも、事実。

「男女」「体重別」などではない、

クリエイティブな切り口が見つかる面白いんだけどなぁ。

きっと、それがオリンピックのリニュアルのテーマになると思うので。

あ、本当はNHKの紅白もどこかで

「赤組 白組」以外のくくり方を検討して、リニュアルすべきだったんだろうなぁ。

男女で分かれていた時代背景から、

常に男女が現実の社会で競争し、一緒に肩を並べて働いている時代になったのだから

「紅組 白組」でわけていてもハレの感じしないもんなぁ。

世代別とかで切り直すと面白いことがまだできそうな気がしますが。

話が広がりましたが、時代の文脈と

こういったフォーマットを変えるリニュアル作業は

絶対に重要なポイントになりますよ。

2008/08/08

Googleストリートビューアーで、家の正面の画像が消えている

Googleストリートビューアーですが、

さっそく自分の家を見てみました。

たぶん、多くの人がまずは自分の家を入れるのでしょうね。

そうすると、なぜかマンションを真っ正面から見た画像が消されています。

うちは、外から丸見えのデザイナーマンションなんで

気遣いいただき消去なんでしょうか?

それとも、クルマのナンバーがまずいと思ったんでしょうか?

はたまた、ただ単に画像が消えてしまったのでしょうか?

Googleにも心配される開けっぴろげな個人宅というポジションも名誉です。

さっそく自分の家を見てみました。

たぶん、多くの人がまずは自分の家を入れるのでしょうね。

そうすると、なぜかマンションを真っ正面から見た画像が消されています。

うちは、外から丸見えのデザイナーマンションなんで

気遣いいただき消去なんでしょうか?

それとも、クルマのナンバーがまずいと思ったんでしょうか?

はたまた、ただ単に画像が消えてしまったのでしょうか?

Googleにも心配される開けっぴろげな個人宅というポジションも名誉です。

2008/08/07

地味だけどiPhoneのすばらしい機能(僕にとって)

かなり使い込んできましたiPhone。

いままでのケータイと比べて地味な話ですが

よく使っているのは、写真撮影です。

画質もそんなにいいわけでもないのですが

とても優れているのは「シャッター音」が小さいこと。

おかけで、電車の中で中吊り撮影や

外食で食べたもの記録など大活躍です。

そのときに、使っているのが

Evernoteというメモアプリケーション。

必要なものがまとまっていて便利なのです。

以下、Lifehacking.jpからの記事引用となります。

いつもチェックしていますが、役に立つ記事が多いですよ。

私たちはいったい一年のうち何時間を「忘れたものを思いだす」ために使っているのでしょうか?

「必要だと分かっていなかった」ためにあとで思い出そうとしているのは至って自然なことですが、「あとで必要になることがわかっていた」のにメモをしていなかったために失う時間はけっこう多いものです。

バスの時刻表、間違えやすい交差点の風景、「いいな」と思った曲の旋律、ちょっと思いついた言葉など、私たちの頭の中に一瞬だけ入って、注意をして記録する前に消えてゆく記憶のなんと多いことか。

そうしたことをふせぐために、ユビキタス・キャプチャーという習慣を何度も取り上げてきましたが、iPhone の登場でこのキャプチャーのためのツールに強力な武器が加わりました。Evernote for iPhone です。

App Store から無料でダウンロードできる Evernote for iPhone は Evernote の良い点だけを1画面の中に凝縮しています。

起動すると、上から「メモをとる」「写真メモをとる」「写真からメモを作る」「オーディオメモをとる」という4項目が並んでおり、何をすればいいのかが一目瞭然です。

このうち「写真メモをとる」はその場で写真を撮ってメモをするのに対して、「写真からメモを作る」という項目は iPhone のカメラであらかじめ撮ってあった画像を利用してメモを作れます。

作ったメモは、Evernote のどのノートブックにも格納可能です。タグや、日付情報などを編集することも可能です。まとめてタグをつけるために「検索をしてからまとめてタグ付け」の機能もあって便利に出来ています。

出先でとったメモは通信が可能ならすぐに Evernote にシンクされますが、通信ができない場合は “Pending” となり、通信ができるようになるまでちゃんと保留されます。このあたりも、モバイルならでは問題点にちゃんと取り組んでいるところです。

逆に閲覧ですが、iPhone では画像だけではなく、PDF もちゃんと閲覧できますので、パソコン、ウェブの Evernote を通じて作ったメモもすべて見ることができます。

これが本当にすごい。私は手書きで渡された事務文書を ScanSnap でスキャンして Evernote に取り込んでありますが、つい今日もそれを母艦の iMac から離れた場所で見たいなあと思ったところ、数タップでその文書にアクセスすることが可能でした。転送に若干時間がかかるものの、解像度に問題はありません。

ちょっと思いついたらメモをとる、ちょっと面白いものをみたら画像メモをとる、「あ、この曲いい! 覚えておきたい」と思ったらオーディオメモをとるという、あらゆるものを Evernote に預けてしまう生活が実現しそうです。

実際は大量の文書を iPhone で書くのは面倒なのでそこは従来通り Moleskine 手帳にまかせますが、それ以外のものはすべてEvernote に集約できそうです。

表題には「何でも」と書きましたが、もちろん iPhone の現在の問題点は動画が撮れない点です。Qik などがこれをソフトウェア的に解決するという予定だという噂もありますので、ぜひ今後のアップデートで動画が加わることを期待したいです。

ためしに、明日の Lifehacker 日本語版記念イベントと、出張先の数日の間、目についたものをとりとめもなくメモしていきますので、よければパブリックメモの mehori’s scrapbook をご覧ください。全部 iPhone からのメモばかりです。

いままでのケータイと比べて地味な話ですが

よく使っているのは、写真撮影です。

画質もそんなにいいわけでもないのですが

とても優れているのは「シャッター音」が小さいこと。

おかけで、電車の中で中吊り撮影や

外食で食べたもの記録など大活躍です。

そのときに、使っているのが

Evernoteというメモアプリケーション。

必要なものがまとまっていて便利なのです。

以下、Lifehacking.jpからの記事引用となります。

いつもチェックしていますが、役に立つ記事が多いですよ。

Evernote for iPhone は「いつでも」「何でも」メモできるツール

私たちはいったい一年のうち何時間を「忘れたものを思いだす」ために使っているのでしょうか?

「必要だと分かっていなかった」ためにあとで思い出そうとしているのは至って自然なことですが、「あとで必要になることがわかっていた」のにメモをしていなかったために失う時間はけっこう多いものです。

バスの時刻表、間違えやすい交差点の風景、「いいな」と思った曲の旋律、ちょっと思いついた言葉など、私たちの頭の中に一瞬だけ入って、注意をして記録する前に消えてゆく記憶のなんと多いことか。

そうしたことをふせぐために、ユビキタス・キャプチャーという習慣を何度も取り上げてきましたが、iPhone の登場でこのキャプチャーのためのツールに強力な武器が加わりました。Evernote for iPhone です。

一瞬でシンクするメモ

App Store から無料でダウンロードできる Evernote for iPhone は Evernote の良い点だけを1画面の中に凝縮しています。

起動すると、上から「メモをとる」「写真メモをとる」「写真からメモを作る」「オーディオメモをとる」という4項目が並んでおり、何をすればいいのかが一目瞭然です。

このうち「写真メモをとる」はその場で写真を撮ってメモをするのに対して、「写真からメモを作る」という項目は iPhone のカメラであらかじめ撮ってあった画像を利用してメモを作れます。

作ったメモは、Evernote のどのノートブックにも格納可能です。タグや、日付情報などを編集することも可能です。まとめてタグをつけるために「検索をしてからまとめてタグ付け」の機能もあって便利に出来ています。

出先でとったメモは通信が可能ならすぐに Evernote にシンクされますが、通信ができない場合は “Pending” となり、通信ができるようになるまでちゃんと保留されます。このあたりも、モバイルならでは問題点にちゃんと取り組んでいるところです。

全てのメモを手のひらに

逆に閲覧ですが、iPhone では画像だけではなく、PDF もちゃんと閲覧できますので、パソコン、ウェブの Evernote を通じて作ったメモもすべて見ることができます。

これが本当にすごい。私は手書きで渡された事務文書を ScanSnap でスキャンして Evernote に取り込んでありますが、つい今日もそれを母艦の iMac から離れた場所で見たいなあと思ったところ、数タップでその文書にアクセスすることが可能でした。転送に若干時間がかかるものの、解像度に問題はありません。

ちょっと思いついたらメモをとる、ちょっと面白いものをみたら画像メモをとる、「あ、この曲いい! 覚えておきたい」と思ったらオーディオメモをとるという、あらゆるものを Evernote に預けてしまう生活が実現しそうです。

実際は大量の文書を iPhone で書くのは面倒なのでそこは従来通り Moleskine 手帳にまかせますが、それ以外のものはすべてEvernote に集約できそうです。

表題には「何でも」と書きましたが、もちろん iPhone の現在の問題点は動画が撮れない点です。Qik などがこれをソフトウェア的に解決するという予定だという噂もありますので、ぜひ今後のアップデートで動画が加わることを期待したいです。

ためしに、明日の Lifehacker 日本語版記念イベントと、出張先の数日の間、目についたものをとりとめもなくメモしていきますので、よければパブリックメモの mehori’s scrapbook をご覧ください。全部 iPhone からのメモばかりです。

2008/08/05

地方紙には、個人情報がいっぱい?

昨日、四国新聞を見ていたのですが

おどろくべきことに、3歳になる子供たちの顔写真と

名前、だいたいの住所が新聞に載る投稿欄がありました。

親が「うちの子かわいいでしょう」のコーナーだと思うのですが

個人情報に敏感になっている都心部と、ゆるやかな地方の違いだと思います。

僕は、個人情報に敏感になりすぎることのメリットはないと思っている派です。

あ、念のために

この投稿欄には、端っこに

「このリストを営業目的に利用することを禁止します。」と書いてありました。

駅名しりとりスタンプラリー?

大江戸線で見つけたのですが、

駅名しりとりスタンプラリーというイベントをやっているようです。

JRのポケモンスタンプラリーも大人気ですが

都営も負けてはいられない、ということでしょう。

でも、麻布十番駅は、「ん」でしりとりが続かないのでは?

2008/08/02

ウェブブック『生きるための水が湧くような思考』(梅田望夫著)

梅田望夫さんの最新刊は、ウェブブックとしてリリースされました。

もうすでに、読んだ記事などもありますが

こうやって本としてまとめて再読してみると

いろいろなことを気づかされます。

個人的には、今の自分の感じている閉塞感と自分が行きたい方向を言語化してくれる作品です。

長い引用になってしまいますが、ウェブ時代5つの定理の2番目の定理である「チーム力」の部分です。ここが今の自分の気持ちにぴったりとはまりました。

僕の場合は、新卒で入社した会社がある意味Aクラスの人材がたくさんいるすばらしい環境でした。ある部分は優れているけど、ほかの部分は全然ダメとか癖が強い人たち。でも自分の好きなことをキラキラやっている人が多かった。その環境の中で、自分がひとかどの個性を持つことに一生懸命でした。

その後も、プロジェクトをいくつかやっていく中で、いろいろなAクラスの人たちと仕事をしているのは、この上なく楽しい体験でした。

ただ、10年会社にいる間に、中途の採用基準が変わってきてしまったのか? 会社の文化が変わってしまったの? 自分の見る目が厳しくなってしまったのか? いつしかBクラス、Cクラスが増えてしまっているように感じてきています。そのことによってコミュニケーションに負荷がかかり、仕事のための仕事が増加してきて、いつしか楽しかった会議が苦痛な会議の場に変わってくる。社会全体から比較したら、そんなに悪い環境じゃないこともわかっていますが、自分の理想と比較して悲観的になってしまうのが現状です。もちろん、10年で卒業するこを意識しながら自分を磨いてきたので、この環境でやり残したことがなくなったことも事実です。

今までだったら、"Hate something,Change something"という大好きな言葉に則り、環境を変えにいくのですが、今の自分としては外にある「個」と連携した上で、理想のチームを作っていきたいと決めています。この文章を再読したことで、自分の気持ちが言語化されたように感じました。

もう一つずっと気になっている言葉は

「何かを捨てなければ、この本を読んだことにならない」

というウェブ時代をゆくに関して梅田さんが話したものです。

常に自分の時間は有限で、あっという間に時間は過ぎていきます。そのことに切迫感をもって、勇気のある決断をし、自分の人生は自分で切り開いていきことを再認識しました。

もうすでに、読んだ記事などもありますが

こうやって本としてまとめて再読してみると

いろいろなことを気づかされます。

個人的には、今の自分の感じている閉塞感と自分が行きたい方向を言語化してくれる作品です。

長い引用になってしまいますが、ウェブ時代5つの定理の2番目の定理である「チーム力」の部分です。ここが今の自分の気持ちにぴったりとはまりました。

「その道のプロ」の相乗効果

創造性を生むための第2定理は「チーム力」である。どんな優れた人も1人では何もできない。自分にできないことができる人たち、自分にない能力を持った人たちと、どうチームを組んでいかに仕事をするか。ここに社会として組織として創造性を生むカギがある。

ベンチャービジネスの成功というと、日本では、突出した力を持つカリスマ経営者によるワンマン支配といったイメージが強い。確かに、アップルのスティーブ・ジョブズ、マイクロソフトのビル・ゲイツなどを筆頭に、コンピューター業界をリードしてきたベンチャー創業者にはカリスマ的存在感を持つ人物が少なくない。個性的な創業者が会社の「顔」となり、大きな成功を収めた暁に、神格化されて語られる側面も事実ある。

しかし、突出した一握りの天才だけがユニークな創造性を発揮して、革新的な技術や製品、新しいビジネスモデルをつくり出したわけではない。そこにあるのはワンマン主義ではなく、むしろ透徹したチーム力である。

「強い力を持った個」同士がスポーツ感覚で戦略的にチームを組んで疾走するイメージ。異分野の「その道のプロ」が組むことで相乗効果をたたき出す世界だ。

≪Aクラスの人はAクラスの人と一緒に仕事をしたがる。Bクラスの人はCクラスの人を採用したがる≫

この言葉をシリコンバレーでは格言としてよく耳にする。Aクラスの人は、自分を向上させたいと常に思っているから、自分より優れた人と一緒に働きたいと考えるが、Bクラスの人は実力に不安があるから自分よりも劣った人を採用してしまう、という意味である。チーム編成においてはAクラスの連鎖を作るべし。イノベーションを生むには、選りすぐりのチームを組成するところから始めなければならないという経験則が、この言葉の背後にある。

日本のビジネス社会では、「チームワーク」という概念に「優秀な個」という前提が自動的には含まれていない。「メンバーの痛みを理解できる」「困っている他のメンバーを助ける」といった相互扶助の概念と紙一重になりがちだ。「守りの仕事」ならばそれでいいが、そのチーム発想からは「攻めの仕事」における爆発的な創造性は生まれにくい。

≪世界を変えるものも、常に小さく始まる。理想のプロジェクトチームは、会議もせず、ランチを取るだけで進んでいく。チームの人数は、ランチテーブルを囲めるだけに限るべきだ≫

これは、サン・マイクロシステムズ共同創業者のビル・ジョイの言葉である。マイクロソフトもアップルもグーグルも、すべては数人のチームによる熱狂的な没頭から始まった。「世界を変える」イノベーションを生む一番大切なことは、資金でも設備でもなく、情熱を持ったわずか数人の力を結集して爆発させる「チーム力」にある。

高いモチベーションを持続する少数精鋭からチームが成り立ち、目標を共有し、会社や作品の成長を目指し、チーム全員が同じ目標に向かって走る。その幸福感、高揚感から、創造性やイノベーションが生まれるのだ。

「いい成績を取って、いい大学に行って、いい会社に入りなさい」という古い価値観のゴールにある「日本のいい会社」に入ることで、それができるのだろうか。「いいチーム」感覚で楽しく仕事をしていくことができるのだろうか。現代の日本の優秀な若者たちは、そんな懐疑の心を持っている。だから未来に閉塞(へいそく)感を感じるのだ。

自分の志向性にぴったりとあった領域を発見し、そこで徹底的に自助努力をしてその道のプロになる。そしてAクラスのプロ同士がお互いに尊敬し信頼し認め合い、ケミストリー(相性)の合うメンバーで一体感をもち、チームでスポーツをするように一緒に仕事をする。そんな楽しい「仕事の世界」が日本にももっと増えてくるといい。

こうした「チーム力」の文化を積極的に社会全体に育(はぐく)んでいくとき、一人一人の個に、今を生きるエネルギーがわいてくるのではなかろうか。

僕の場合は、新卒で入社した会社がある意味Aクラスの人材がたくさんいるすばらしい環境でした。ある部分は優れているけど、ほかの部分は全然ダメとか癖が強い人たち。でも自分の好きなことをキラキラやっている人が多かった。その環境の中で、自分がひとかどの個性を持つことに一生懸命でした。

その後も、プロジェクトをいくつかやっていく中で、いろいろなAクラスの人たちと仕事をしているのは、この上なく楽しい体験でした。

ただ、10年会社にいる間に、中途の採用基準が変わってきてしまったのか? 会社の文化が変わってしまったの? 自分の見る目が厳しくなってしまったのか? いつしかBクラス、Cクラスが増えてしまっているように感じてきています。そのことによってコミュニケーションに負荷がかかり、仕事のための仕事が増加してきて、いつしか楽しかった会議が苦痛な会議の場に変わってくる。社会全体から比較したら、そんなに悪い環境じゃないこともわかっていますが、自分の理想と比較して悲観的になってしまうのが現状です。もちろん、10年で卒業するこを意識しながら自分を磨いてきたので、この環境でやり残したことがなくなったことも事実です。

今までだったら、"Hate something,Change something"という大好きな言葉に則り、環境を変えにいくのですが、今の自分としては外にある「個」と連携した上で、理想のチームを作っていきたいと決めています。この文章を再読したことで、自分の気持ちが言語化されたように感じました。

もう一つずっと気になっている言葉は

「何かを捨てなければ、この本を読んだことにならない」

というウェブ時代をゆくに関して梅田さんが話したものです。

常に自分の時間は有限で、あっという間に時間は過ぎていきます。そのことに切迫感をもって、勇気のある決断をし、自分の人生は自分で切り開いていきことを再認識しました。

2008/08/01

さらば、新橋!来週から銀座。

本日は、会社の引っ越し。来週から銀座に移ります。

まあ、移動距離は短いのですが、気分がちょっと違います。

そんなわけで、会議室の窓から新橋駅方向をiPhoneにて撮影。

今から、飲み会なのですが

その合間に会議室に籠もっていろいろ仕事ができました。

もう一度、自分のコアスキルを確認し

追加しなくちゃいけない部分と、専門家と言える部分を分類し直しました。

そろそろ新しい地図が必要な時期ですからねぇ。

2008/07/31

やっとiPhoneをゲット!

2008/07/29

Amazonプライムサービスの無料体験!

突然の夕立が降ったら、本やとコーヒーショップが混むんだな。

タイトルどおり、当たり前のことですが

当たり前のことを実体験で感じて、言葉にするのは大事だと思います。

そんなわけで、

「突然の夕立が降ったら、本やとコーヒーショップが

混むんだなぁ」としみじみ咀嚼してみました。

今日の東京での21時代の夕立は

すでに集中豪雨の勢いでした。

おかげで、駅周辺の本屋にはみたこともないほどの

立ち読みの人であふれ、近くのタリーズも閉店時間近くなのに

次から次とお客さんが入ってきました。

こんなときぐらい、誰かの計らいで

閉店時間を延長してあげられないものでしょうか。

オペレーションが効いている店は逆にこのあたりは弱いよね。

僕は、どうしたかというと

本やで立ち読みをして雨がやむのを待っているつもりだったら

2冊本を買ってしまい、そのままタリーズに流れる。

そして、1冊は読み終わってしまったという

「豪雨消費」をしてしまいました。。。

当たり前のことを実体験で感じて、言葉にするのは大事だと思います。

そんなわけで、

「突然の夕立が降ったら、本やとコーヒーショップが

混むんだなぁ」としみじみ咀嚼してみました。

今日の東京での21時代の夕立は

すでに集中豪雨の勢いでした。

おかげで、駅周辺の本屋にはみたこともないほどの

立ち読みの人であふれ、近くのタリーズも閉店時間近くなのに

次から次とお客さんが入ってきました。

こんなときぐらい、誰かの計らいで

閉店時間を延長してあげられないものでしょうか。

オペレーションが効いている店は逆にこのあたりは弱いよね。

僕は、どうしたかというと

本やで立ち読みをして雨がやむのを待っているつもりだったら

2冊本を買ってしまい、そのままタリーズに流れる。

そして、1冊は読み終わってしまったという

「豪雨消費」をしてしまいました。。。

登録:

投稿 (Atom)

はてなに追加

はてなに追加 MyYahoo!に追加

MyYahoo!に追加 del.icio.usに追加

del.icio.usに追加 livedoorClipに追加

livedoorClipに追加